您现在的位置:新闻首页>禹州文化

禹州老家的豆腐坊

文:张延伟 | 图:网络

我突然间想念起小时候老家月湾的豆腐坊来。

豆腐坊的主人叫怀南,说来还与我家有些“拐弯儿”亲戚:贺家“三爷”被我父亲认作“干大”,怀南是“三爷”家的入赘女婿,隔着父亲这层关系,我该叫他“姑父”。这使我在豆腐坊里受到不少“优待”。

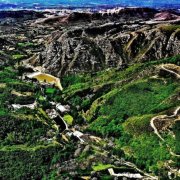

村子中间一拉溜建有十多条青石券砌的窑洞,那是第三生产队贮存饲料、饲养牲口的地方。

怀南姑父的豆腐坊就设在最里边的一条窑洞里,正对着洞口不远有一眼带辘轳的吃水井,西边紧挨着灌溉渠,取水、排水都很方便。

窑洞很宽敞,有十余米深、四五米宽,靠里头立着一盘三层石磨,往外左边依次是过滤的吊单架,煮浆的大锅台;右边靠洞口的地方则摆着压浆成型的石台、荆筐、杠杆等,一应器具按照做豆腐的先后环节打理得井井有条。

做豆腐首先得把豆磨碎。提前浸泡过的黄豆堆在最上面一扇磨盘上,这扇磨盘有横杠搭在驴背上,毛驴的双眼被黑布蒙着,拖拽着磨盘慢慢转动。

期间,怀南姑父用一把小笤帚不停地扫着,豆粒便和着吊在石磨上方水桶里的细流从中间的“磨眼儿”里进去,变成浆沫状从两扇磨盘中间挤压出来,再汇拢到带有凹槽的底盘上,顺着一个圆孔流进底下的铁桶里。

其次是过滤。磨好的浆沫倒进纱布网兜吊单里,通过怀南姑父用力且有节奏的晃荡,白色的浆水流进吊单下面的大缸里,豆渣则被过滤出来,用夹板挤干残存的浆水,再用木瓢挖出。

接着是煮浆和点卤。过滤出来的豆浆倒进一个敞口大锅里,掌握好火候,让豆浆从“小滚儿”到“大滚儿”,再到“小滚儿”,煮沸三次,然后熄火,期间要用长柄木勺不断搅拌,把泛起的泡沫撇走,更要防止糊锅。

煮沸的豆浆再经过一遍过滤,盛进洗刷干净的大缸里,把现配的石膏水或保存的老浆水顺着缸沿慢慢倒进去,同时不停地搅拌着,直至豆浆形成花样儿结晶下沉,上部浮起黄色的浆水来。这便是俗话讲的“卤水点豆腐,一物降一物”了。

最后是压制成型。先在石台上摆好直径一米多、边沿儿尺余高的大荆筐,把一大块粗布包单铺进去,四周要多出荆筐边沿儿,然后把点好卤的豆脑一瓢瓢舀进荆筐里,黄澄澄的浆水便从布包里渗出来,顺着石台上的凹槽和管道流到外面去。

等豆脑全部盛进荆筐,再把布包的四角叠着轻轻系在一起,放上去一个约寸半厚的柿木做的圆板压着,然后支起一头已固定好的杠杆,开始在圆板上摞加木块儿并高出荆筐,将其作为支点,在杠杆的另一头压上大石头,等多余的浆水挤压干净,豆脑也就凝固在一起。

第二天早上杠杆压得越低,做成的豆腐就越瓷实,品相也就越好。去掉杠杆,揭开布包,一个圆盘形状、边沿儿凸起、中间印着布包褶皱的金黄色豆腐便呈现在眼前了。

除非逢年过节或有人操办红白喜事额外预定,一般情况下怀南姑父每天只做一个豆腐,而且总是头天晚上做好,第二天早上用独轮小车推着叫卖。

伴着独轮车轱辘转动发出的“吱吱呀呀”的尖叫声和“豆腐,豆腐喽--”这样悠长嘹亮的吆喝声,在本村及附近两个村子转一圈基本卖完,偶尔才会有一点儿剩余。

下午村小学放学时间,往往正是豆腐坊里最忙碌的时候,我总会顺路绕过去,饶有兴致地观看怀南姑父磨豆腐。

其实我心里那点“小九九”早被怀南姑父看穿:有时,他会用木瓢从锅里舀出小半瓢煮沸的豆浆,放凉了让我喝,那种清香真是沁人心肺;偶尔锅边儿会生成一绺儿黄颜色的豆腐皮儿(类似于现在的腐竹制品),怀南姑父便用筷子挑起来给我吃,咀嚼着又香又筋道;豆浆起锅后,他往往还会递给我一块儿被锅底的余温焙干的锅巴,吃起来焦香酥脆......更多的时候,怀南姑父会笑骂着提醒我:“孩子乖,还不快些回家拿家什!”我这才发现,窑洞口外已经摆起一拉溜儿接浆水的工具了。

压豆腐的时候,家在附近的人们就早早地提着水桶排队,争先恐后地去接那压出来的废浆水。

刚压出来的浆水黄澄澄的,冒着热气,不少人直接就舀着喝,味道酸酸的,但很爽口;更多的则是挑回家里用来洗头或者饮牲口。逢着有人讨要过滤出来的豆渣的,怀南姑父也会毫不吝啬地分给大家。

在那物质匮乏的年代,像豆渣这样的下脚料也是人们眼里的稀罕物,回家掺入葱花、姜末或者辣椒丝,放热锅里用大油翻炒,炒熟了闻着香喷喷的,虽说放嘴里略微觉得有点儿糙涩,但就着玉米面或红薯面饼子,偶尔卷着白面烙馍吃,仍不啻为全家人的美食。

后来我到镇子上读中学,而且随着年龄渐长,星期天或节假日也有许多事情要做,便很少有时间再专门到怀南姑父的豆腐坊里去了。

再后来随着农村生活水平的不断提高,豆腐已成为家里一种普通食材,更没人再稀罕磨豆腐时产生的那种浆水或者豆渣之类东西。

怀南姑父就把豆腐坊从窑洞搬到了自家宽大宅院的敞棚里,磨浆,过滤,压制都实现了机械化,每天的豆腐产量也增加到了二至三个,有一多半儿都直接批发给了镇子上的超市里,平时开着三轮摩托卖豆腐,原来扯着喉咙“豆腐,豆腐喽--”的可劲吆喝声也被一个电动喇叭所代替了。

有一年春节回到老家,我突然发现村子中间那排石砌窑洞早已荡然无存,原址上不知何时被村民并排建起了两栋独院小楼,鹤立鸡群般醒目。

我想起先前常向怀南姑父提出的“为啥给拉磨的驴蒙住眼睛”之类奇怪问题,联系到自己不合时宜的怀旧心理,不由地暗自发笑,同时也衍生出许多的感慨来:小时候的豆腐坊,只能从记忆的长河里去搜寻它的踪迹了。

只是,那时候吃炒豆渣或排队接浆水的经历,永远使我回味;鲜豆浆、香豆腐皮儿和焦脆锅巴的美味则更让我留恋不已。

上一篇:侵华日军在禹县的暴行

下一篇:禹郏县抗日民主政府的建立与发展

- 凡本网注明"来源:禹州第一网的所有作品,版权均属于禹州第一网,转载请必须注明禹州第一网,http://www.yuzhoufirst.cn。违反者本网将追究相关法律责任。

- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

- 01禹州市豫剧团7人获得县级非物质

近日,禹州市文化广电和旅游局下发通知,我团颜永江、杨巧玲[详细]

- 02书法遇上唐钧 佳联成对好诗成章

书法是无言的诗,无行的舞,无图的画,无声的乐。钧瓷被称为[详细]

- 03云展览 | “乡愁禹州”优秀文旅摄

为丰富新春佳节全市人民群众精神文化生活,促进群众艺术创作[详细]

- 04禹州即将消失的老街老宅

散落在城市各个角落的老街、老宅,虽然破落陈旧却难掩昔日的[详细]

- 05古朴厚拙 端整雅炼 ——记中书协

刘光照,1949年10月生,中国书法家协会会员,作品入展全国第四[详细]

- 06钧瓷国家地理标志保护示范区建设

6月1日上午,钧瓷国家地理标志保护示范区建设工作座谈会在神[详细]

- 07访禹州市传世炉钧一坊有限公司总

说起钧瓷,大家都会知道其源自于禹州神垕古镇,想到钧瓷入窑[详细]

- 0820年前禹州人是怎样割麦打麦的?

《山乡麦收季》作品展示 照片说明: 古老的村落、古朴的民俗[详细]

- 09钧瓷“窑变”之魅与各大博物所收

钧窑是宋、金、元时期北方地区规模庞大的重要窑场之一,其遗[详细]

- 01禹州登善湖一家长用弹弓教孩子打

世界之所以美丽,是因为生命的魅力,每种生命都有其存在的意[详细]

- 02先有钧阳宫 后有禹州城

在禹州市南三十五里处有一个村庄叫钧阳宫村。钧阳宫以前是个[详细]

- 03禹州神垕古镇陶瓷官署女陶艺家简

钧瓷女陶艺家在神垕古镇老街陶瓷官署举办钧瓷作品展啦! 展览[详细]

- 04禹州神垕:沉沉庭院深几许 最恋

光阴荏苒,岁月不居。尚未和七月的一汀烟水挥手作别,八月的[详细]

- 05禹州钧瓷艺术树立陶瓷装饰美学新

从第十届禹州钧瓷文化旅游节的第二届CHINA中国中国陶瓷设计艺[详细]

- 06“声动禹州”2020禹州市全民大家

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九[详细]

- 07北大教授李伯谦来禹考察夏禹文化

10月26日,北京大学考古系主任、考古文博院院长兼北京大学赛克[详细]

- 08禹州传统文化||最幸福的重逢(散

(作者:侯巧仙) 人生来来往往,季节匆匆忙忙。推窗一望,眼[详细]

- 09禹州传统文化 石羊村有你不知道

石羊村位于禹州市朱阁村西五公里处,有两个自然村,东边自然[详细]

- 01禹州宋聘三故居正式对外开放啦!

近日 宋聘三塑像揭幕 暨宋聘三故居开放仪式 在浅井镇 宋聘三革[详细]

- 02禹州浅井镇张地村藏在深山的千年

文 图:丁进兴 张地,居于云端,白石崖下,五千年白牡丹傲然[详细]

- 03禹州市当代钧瓷艺术品精彩亮相北

满载一船秋色,平铺十里湖光。12月5日,备受期待的保利秋季拍[详细]

- 04禹州市豫剧团7人获得县级非物质

近日,禹州市文化广电和旅游局下发通知,我团颜永江、杨巧玲[详细]

- 05禹州画家——首届美术作品在线展

作者:禹州市美术家协会 张德宏/油画《前方的风景》 郑俊峰[详细]

- 06钧窑万彩”钧瓷非遗文化走进上海

11月9日,上海市浦东新区南汇博物馆展厅内高朋满座,嘉宾云集[详细]

- 07禹州市豫剧团优秀青年演员——李

李昊莹 1997年出生,2010年毕业于许昌市文化艺术学校,戏曲表演[详细]

- 08毛泽东接见禹县县委书记

文 图:余世诚 禹州的党政军民学,同新中国各地一样,都是在[详细]

- 09禹州辛国正大师讲述:钧陶瓷材料

9月26日上午9时,钧瓷文化大讲堂在禹州市神垕古镇钧瓷文化主题[详细]

豫公网安备 41108102000318号

豫公网安备 41108102000318号